|

日本惑星科学会特別賞の授与について

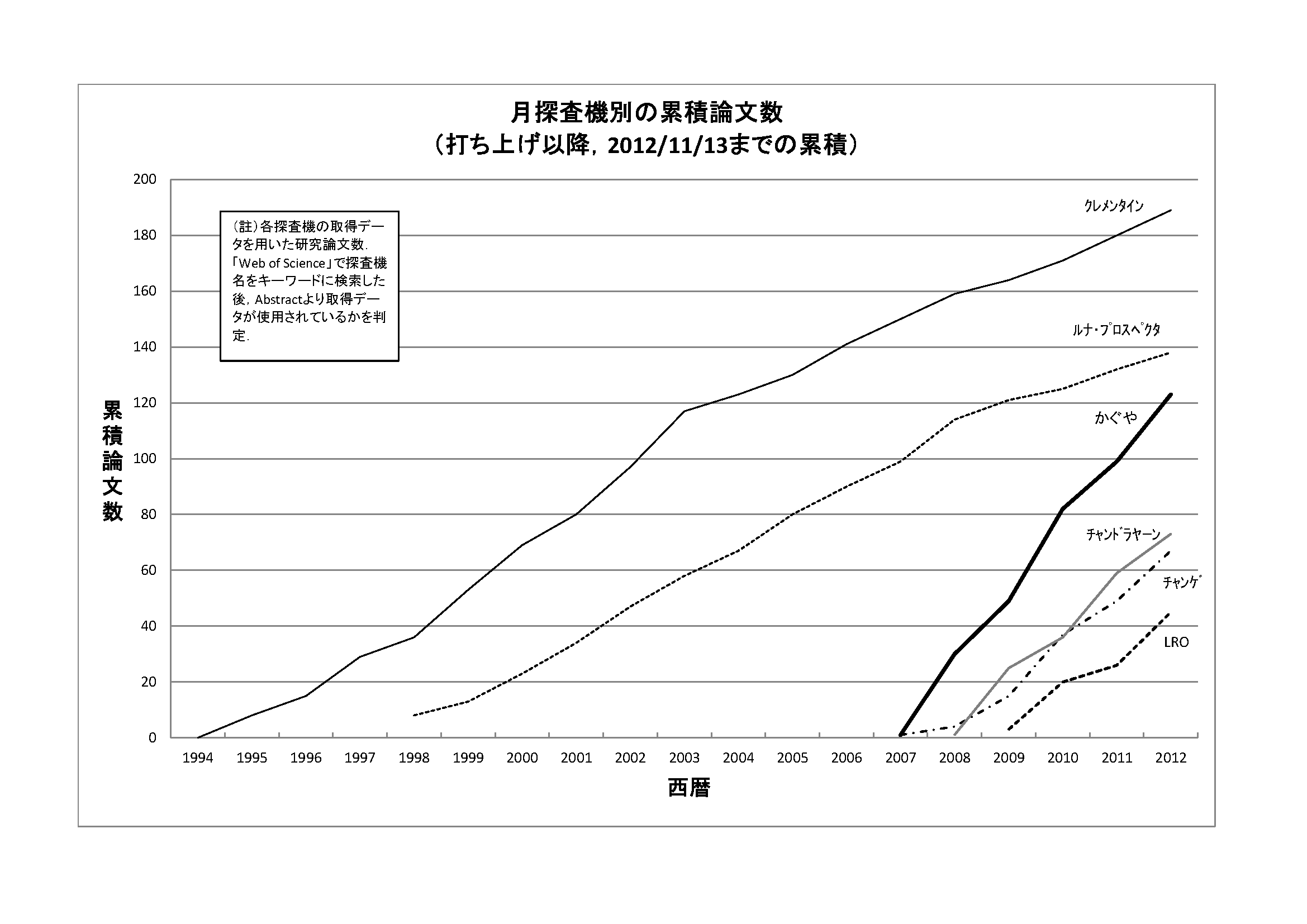

日本惑星科学会特別賞の授与について 第11期会長 渡邊 誠一郎12012年12月,運営委員会は,飯島祐一会員2(宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所)に対し,月周回衛 星計画SELENE(かぐや)をはじめとする固体惑星探査における貢献,特に,ミッション系の役割の開拓と 確立に関する卓越した貢献を高く評価し,日本惑星科学会特別賞を授与することを決定しました. 飯島氏は,名古屋大学において惑星形成に関する衝突実験で学位を取得後,1997年,宇宙科学研究所 (ISAS)にCOE 研究員として着任し,翌年に助手となりました.当時は日本の固体惑星探査の黎明期で,飯 島氏は着任直後より,水谷,鶴田,佐々木,加藤各教授のもとで,SELENEの科学目標の設定,搭載機器の選定・統合を進め, 提案書にまとめました.SELENE は,当時別機関であったISASと宇宙開発事業団(NASDA)の初の合同ミッションであり,科学と実用という目的の異なる衛星開発の文化を融合して,最先端の科学探査を高い信頼性で実現するという,きわめて難しい計画でした.飯島氏は,サイエンスチームにとどまらず,システムチームに入って,搭載観測機器と衛星バスシステムの接続を媒介する“ミッション系”として,科学的成果の最大化に心血を注ぎました.当時は,ミッション系の役割はコミュニティにはほとんど認識されていませんでしたが,飯島氏は黎明期にある固体惑星探査にこそミッション系は不可欠であると確信し,その役割を開拓し,その業務の遂行に使命感と厳しさを持って当たったのです. 飯島氏は,電気・熱・テレメトリコマンド・高圧電源回路などの設計基準について,ISAS科学衛星経験 者にインタビューし,NASDA方式の基準と丹念に比較して,両者を調整した基準書を策定しました.また,衛星試験や運用体制,審査会,さらには噛み合わせ試験やプロトフライト試験においても,科学衛星の方式 を積極的に取り込み,特に現場主義を徹底させました.さらに自動化自律化試験や運用上負荷最大試験など実運用模擬試験をシステムメーカーと協力して実施し,机上検討のみでは発見困難な不具合をいくつも洗い出しました. SELENE においては,感応性の高いLRS(レーダーサウンダー)とLMAG(磁力計)を搭載するため,従来 よりもずっと厳しいEMC(磁場,電界放射,表面電位など環境)対策が必要とされました.これに対しても, 飯島氏は,磁場に関してはLMAGセンサ位置で残留磁場0.02 nT,磁場変動0.006 nT の制約を,電界放射 に関しては一般的な探査機が採用している基準(MILスタンダード)に対して3 桁以上厳しい規制値を設定 しました.そしてその実現のため,磁性体の識別,電流ループの排除,大電流回路の識別などのガイドライ ンを設け,すべてのコンポーネントに設計段階から発生磁場低減対策や電源フィルター強化,検証項目を設 定して開発を進め,コンポーネント間インターフェイス回路の調整,パネル間インピーダンスの低減なども 行いました.また,衛星の試験環境をメーカーと共同で整備し,筑波宇宙センター電波試験棟にて実施され た試験では,試験システムGND の工夫や衛星電源装置と配電盤の徹底した分離などを実施し,高いEMC 基準を検証できるレベルを整えました.この結果,SELENE 衛星はサイエンス要求を満足する大型衛星 としては世界トップレベルのEMC性能を達成したのです. その他にも3 つのCPU を同時実行させて多数決処理を行わせるオンボードコンピュータをメーカーと共 同開発し,テレメトリコマンド回路の冗長化,カレントリミッタ回路の検証,EMC・放射線対策など,宇 宙使用での信頼性に重点を置いた開発を行いました.このオンボードコンピュータは,「はやぶさ」や INDEX 衛星などでも採用されました.また,データ処理系の自律化運用機能の検討,開発費の調整・予算 要求・契約などのマネジメント作業も担当し,各観測機器の運用要求の取りまとめとガイドラインを作成し,初期の地上系の整備も行いました.また,ミッション系として飯島氏とともに作業を行った若手に多大な影響を与え,その後のプロジェクトを担える人材に育て ました. 以上のように,飯島氏の取り組みは,SELENE ミッションのあらゆる要素におよびながら,科学成果の 最大化,観測データの高品質化,リスク耐性の強化という科学衛星の本質的見地から,一貫して厳しくかつ 献身的なものでした.しかも,衛星の制約やプロジェクトのリソースなども充分に考慮し,必要な時は事前 確認の試験を行い,常に成立性を意識しつつ取り組んでいました. SELENE は,2007年9 月に打ち上げられ,2009年6月に制御落下させるまでの間,計画された観測を成功 裏に行い,日本の固体惑星探査機としてはじめて世界に発信できる本格的で大量の科学データを生産し, 2012 年末現在120 本以上もの研究論文が発表されています(図1).この成果は,飯島氏の貢献なくしてはあり得なかったといっても過言ではありません. 飯島氏はその後も,固体惑星探査計画を支えながら後継の育成に全身全霊を傾け続けました.SELENE-2 計画では,ミッション系の立ち上げに大きな貢献をし,技術面でも懸案事項であった月面着陸機における越夜に関して,月レゴリスとの熱的結合による画期的な保温方式を用いたサバイバル・モジュールを考案し,大きなブレークスルーとなりました.また,小惑星探査機「はやぶさ2」においても,理学的な位置づけが曖昧であるとの厳しい指摘がなされていた中でミッション系を立ち上げ,科学的にその内容を再構成する重責を担いました.飯島氏の蒔いた種はSELENE という最初の芽吹きだけでなく,仕事をともにした同僚や育成 された多くの若手後継者を通じて,これからの日本の惑星探査を支える太い幹となっていくことは間違いな いでしょう.

図1: 月探査機別の累積論文数.

1 名古屋大学 大学院環境学研究科 2 飯島祐一氏は病気療養中のところ,2012年12月7日にご逝去されました.飯島氏の惑星科学界に対する貢献に深く感謝するとともに,謹んで哀悼の意を表します. |